| 福娘童話集の朗読 |

| お話し きかせてね 声優、アナウンサーが、 福娘童話集を朗読 |

福娘童話集 > お話し きかせてね > 日本昔話の朗読

幽霊の黒髪

新潟県の民話 → 新潟県情報

| ♪音声配信 |

| ☆横島小次郎☆ |

むかしむかし、越後の国(えちごのくに→新潟県)の関山(せきやま)という村に魚野川(うおのがわ)という川があって、この川にはいつも仮ごしらえの橋がかかっていました。

なぜ仮ごしらえかというと、この川は流れが早いので、ちょっと大雨が降っただけでも橋が流されてしまうからです。

それでいつも、仮ごしらえの橋がかかっているのでした。

でも仮ごしらえの橋では足元が悪く、冬の寒い日などは橋が凍ってしまうため、足を滑らせて川に落ちた人が毎年何人も命を落としていたのです。

この関山村のはずれに、六十才を越える源教(げんきょう)というお坊さんがいました。

源教は寒行(かんぎょう→寒さをしのんでする修行)として、毎晩、念仏を唱えて鐘をチンチンと打ち鳴らしては村をまわります。

そしてその帰り道は必ず魚野川の橋のたもとに立って念仏を唱え、川でおばれた人たちの成仏を願うのです。

ある夜、源教が橋のたもとで念仏を唱えていると、急に雲が出てきて月の明かりを隠してしまいました。

(はて、何やらあやしい気配がするぞ)

そう思いながらも念仏を続けていると、川の中から青い炎がめらめらと燃え上がってきたのです。

(なんと! おぼれ死んだ者の魂であろうか?)

源教は念仏に合わせて、鐘を鳴らし続けました。

そしてふと橋を見ると、いつの間にか橋の上に女の人が立っていたのです。

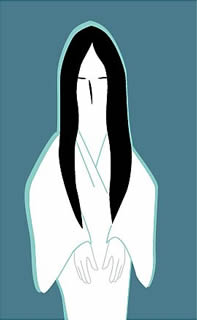

女の人は三十才くらいで、青ざめた顔に長い黒髪で、腰から下はボーッとかすんで見えません。

(これは、この橋で命を落とした人の幽霊に違いない)

女の幽霊は、すーっと源教の前に近寄ると、細い声をふるわせて言いました。

「わたくしは、隣村のキクと申す者でございます。

夫にも子にも先立たれ、ただ一人、後に残されてしまいました。

女の一人身では暮らしも立たず、知り合いを頼っていく途中、この橋から落ちておぼれてしまったのです。

人知れず死んだわたしには、誰からもひとすくいの水もたむけてはもらえず、世に捨てられた悲しさに毎日泣きくずれておりました。

しかし今夜は四十九日目(→死んでから四十九日目に、閻魔大王が地獄行きか天国行きかを決めると言われています)で、ちょうどあなたさまのありがたいお念仏もあり、

『ああ、これでやっと成仏できる』

と、思いましたが、何とわたしのこの黒髪が成仏の邪魔をして、まだ人の世をさまよっております」

幽霊はそう言うと顔にそでを押し当てて、さめざめと泣き出しました。

「さようであったか。

ではわたしが、その黒髪をそってしんぜよう。

明日の夜、わたしの住む関山(せきやま)いおり(→そまつで小さな家)へきなさるがよい」

その言葉を聞くと女の幽霊は小さく頷き、そしてスーと消えました。

次の日。

源教は友だちの紺屋七兵衛(こんやしちべえ)を呼びました。

そして、昨日の幽霊の話しをして言いました。

「のう、七兵衛どの。

おキクさんは、今夜必ず来るだろう。

あの様な幽霊は、決して約束をたがえぬからな。

そしてこれを機会に、あの橋が危険である事を皆に知らせたい。

だが証拠がのうては、幽霊などと言っても誰も信じてはくれぬ。

そこで七兵衛どのに、頼みがあるのじゃ。

七兵衛どのは、村でも評判の正直者。

どうか幽霊が約束通り現れた事の証人に、なってはくれまいか」

「はい、承知しました。わたしはどこかに隠れて、その幽霊を見届ける事にいたしましょう」

「うむ、頼むぞ」

その夜、源教は新しいむしろを仏壇の前にしいて、幽霊が座る場所を作りました。

そして七兵衛を、仏壇の下の戸だなに隠しました。

「うむ、遅いなあ」

もう真夜中ですが、幽霊の現れる様子はありません。

源教は、いつの間にか、いねむりをはじめましたが、突然、ぞくぞくっと寒気を感じて目を覚ましました。

(おおっ!)

目を開けると、いつの間にかおキクの幽霊が来ていて、仏壇に向かって頭をたれ、むしろの上にきちんと正座をしています。

源教は気持ちを落ち着かせると、おキクの幽霊に声を掛けました。

「おキクどの。よく、おいでくだされた」

「・・・・・・」

おキクは黙って、頷くだけです。

「では、はじめるぞ」

源教は立ちあがって手をゆすぐと、小さなたらいに水をくんできました。

そしてかみそりを持つと、おキクのそばへ近寄ります。

肩ごしにたれたおキクの長い黒髪は、びっしょりと、むしろをぬらしていました。

手にとると、しずくがたれます。

(このぬれた黒髪が、成仏の邪魔をしておるのじゃな。だが、それも今夜で終わりじゃ)

源教は、おキクの髪をそりながら、ふと、こんな事を思いました。

(この髪の毛を少しとっておけば、幽霊が来た証拠になるのでは)

しかし源教が髪の毛をそると、不思議な事にそり落とすあとからあとから髪の毛はおキクのふところの中へ入っていくのです。

まるで見えない糸でもついていて、引っ張っているようです。

(このままでは、証拠が残らぬ)

源教は自分の指に髪の毛をしっかりからめてから、そりはじめました。

それでもそり落とした髪の毛は指の間をすり抜けると、おキクのふところへと入っていきます。

ただの一本も、源教の手には残りません。

やがて頭をそり終えると、おキクは源教の方を向いて、やせ細った白い手を静かに合わせておがみました。

「・・・ありがとうございました。これで成仏できます」

おキクは小さくつぶやくと、おがんだ姿のままスーと消えてしまいました。

おキクが消えた後、七兵衛が戸だなから出てきました。

そして源教の前へ、にぎった左手を差し出しました。

「源教さま、これを」

見てみると七兵衛の手の中には、幽霊のぬれた髪の毛が、ほんの少しだけ残っています。

「おおっ、残っておったか。わずかでも証拠があれば、皆に橋が危険である事を伝えられる」

源教が幽霊の髪の毛を受け取ると、七兵衛が言いました。

「源教さま、わたしはこれまで、幽霊などは迷信と思っていました。

しかし今夜幽霊に出会い、死んでからの世界がある事を知りました。

これからの人生は、神仏に捧げたいと思います」

「うむ。それならわたしも、出来る限りの事をさせてもらおう」

その後、

七兵衛は出家(しゅっけ→家を出て仏門に入る事)すると、お坊さんになりました。

そして源教は関山に塚(つか)を建てると、幽霊の髪の毛を納めて橋の危険をみんなに知らせました。

その塚は毛塚(けづか)と呼ばれ、いまでも残されているそうです。

おしまい

| お話しの移動 | ||||||

福娘の姉妹サイト http://hukumusume.com |

||||||

| 366日への旅 毎日の記念日・誕生花 ・有名人の誕生日と性格判断 |

||||||

| 世界60秒巡り 国旗国歌や世界遺産など、世界の国々の豆知識 |

||||||

| 子どもの病気相談所 病気検索と対応方法、症状から検索するWEB問診 |

||||||