| お話しの移動 |

| ・ 福娘童話集 ・ ジャンル別 ・ 百物語の朗読 ・ 日本のこわい話(百物語) → 1話 〜 10話 → 11話 〜 20話 → 21話 〜 30話 → 31話 〜 40話 → 41話 〜 50話 → 51話 〜 60話 → 61話 〜 70話 → 71話 〜 80話 → 81話 〜 90話 → 91話 〜 100話 |

| - 広 告 - |

百物語 第五十話

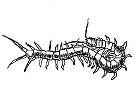

大ムカデの妖怪

むかしむかし、ある山の中に大ムカデの妖怪(ようかい)が住んでいました。

どんな姿をしているのか、見た者はいませんでしたが、毎年、秋の名月(めいげつ)が近づくころになると、近くの村の娘のいる家の屋根に、白羽(しらは)の矢がうちこまれるのです。

すると、その家では名月の夜に、娘を棺おけ(かんおけ)に入れて、山のふもとまで運んでいき、そこへおいてこなくてはなりません。

もし娘をつれていかなかったら、村の田んぼや畑はメチャメチャにされてしまうのです。

だから、村人たちは泣く泣く、この恐ろしいならわしにしたがっていました。

ある年、石黒伝右衛門(いしぐろでんえもん)という武士の家の屋根に、白羽の矢がたちました。

伝右衛門(でんえもん)には、十六歳になる美しい娘がいて、まるで宝物のようにかわいがっていました。

その娘を大ムカデの人身御供(ひとみごくう→生きた人間を神さまへのそなえものにすること)に出せというのです。

(どんなことがあっても、大切な娘を渡すものか)

しかし、娘を出さなくては、村人たちがひどいめにあわされます。

いかに武士といっても、村の習わしを破ることはできません。

(よし、わしが妖怪を退治してやる)

伝右衛門は覚悟をきめ、名月の夜を待ちました。

さてその夜、伝右衛門は娘を家の蔵(くら)にかくし、みずからが娘に変装(へんそう)して、息のできるように穴のあけられた棺おけの中へもぐりこみました。

なにも知らない村人たちは、

「あんなかわいい娘さんが、大ムカデの人身御供になるなんて」

と、いいながら、伝右衛門の入った棺おけをかついで、山のふもとまで運びました。

ひとりになった伝右衛門は、しっかりと刀をにぎりしめ、棺おけの穴から外の様子をうかがっていました。

月の光が明るく、草の葉がそよそよと風にゆれています。

やがて夜もふけたころ、風がはげしくなり、草の葉が大きくうねりだしました。

と、ふいに、青白い光が流れ、目をランランと光らせた大ムカデが現れました。

何百本とある足が草をなぎたおし、棺おけの方へ近づいてきます。

その恐ろしい姿は、いかに武士の伝右衛門でも、思わず息をのむほどです。

大ムカデは長いからだで、棺おけをとりかこむと、頭で棺おけをひっくり返しました。

伝右衛門はクルリと一回転して外へとびだすと、すばやく刀をぬきます。

大ムカデの動きがいっしゅん止まりましたが、すぐに頭をふりあげると、伝右衛門にかみつこうとしました。

女の着物を脱ぎすてた伝右衛門は、大ムカデの首をめがけて刀をつきさします。

大ムカデは頭を大きくうしろへのけぞらせて、その刀をよけました。

伝右衛門は、すばやく刀を横にはらって、大ムカデのキバを切り落とすと、おおいかぶさってくる大ムカデのからだを、切って切って切りまくりました。

さすがの大ムカデも、これにはたまらず、ついにガクッと頭をおとし、それっきり動かなくなりました。

伝右衛門は大ムカデの死を確かめると、おおいそぎで自分の家へもどって行きました。

話を聞いておどろいた村人たちが、山のふもとへかけつけると、大ムカデの姿はなく、黒ぐろとした血のあとが山の方まで続いていました。

「ほんとうに死んでしまったのだろうか。もし生きていたら、どんなことをされるかわかったものでない」

村人たちはビクビクしながら、次の年の秋を待ちましたが、名月が近づいても、娘のいる家に白羽の矢はたたず、田んぼや畑も無事でした。

村人たちは大いに喜び、伝右衛門の勇気をあらためてほめたたえたといいます。

おしまい

| ジャンルの選択 | |||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||

| 福娘童話集 人気コーナー |

|||||||||||||||||||||||||||

| きょうの新作昔話 未公開の童話・昔話を毎日 一話ずつ公開 |

|||||||||||||||||||||||||||

| おはなし きかせてね 福娘童話集をプロの声優・ナレーターが朗読 |

|||||||||||||||||||||||||||

| 小学生童話 幼稚園から小学6年生まで、学年別の童話・昔話集 |

|||||||||||||||||||||||||||

| おくすり童話 読むお薬で、病気を吹き飛ばそう! |

|||||||||||||||||||||||||||

福娘の姉妹サイト http://hukumusume.com |

|||||||||||||||||||||||||||

| 366日への旅 毎日の記念日・誕生花 ・有名人の誕生日と性格判断 |

|||||||||||||||||||||||||||

| 世界60秒巡り 国旗国歌や世界遺産など、世界の国々の豆知識 |

|||||||||||||||||||||||||||

| 子どもの病気相談所 病気検索と対応方法、症状から検索するWEB問診 |