| 8月24日の豆知識 366日への旅 |

大噴火の日 |

おいらんそう(宿根フロックス) |

| きょうの誕生日・出来事 1879年 瀧廉太郎 (作曲家) |

| 8月24日の童話・昔話 福娘童話集 |

| きょうの日本昔話 大ムカデの妖怪 |

| きょうの世界昔話 イボンとフィネット |

カエルのお坊さん |

| きょうのイソップ童話 ヘルメスとテイレシアス |

| きょうの江戸小話 消えた小判 |

| 8月24日の広告 |

福娘童話集 > きょうの日本昔話 > 8月の日本昔話 > 大ムカデの妖怪

8月24日の日本の昔話

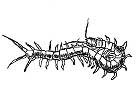

大ムカデの妖怪

むかしむかし、ある山の中に大ムカデの妖怪(ようかい)が住んでいました。

どんな姿をしているのか、見た者はいませんでしたが、毎年、秋の名月(めいげつ)が近づくころになると、近くの村の娘のいる家の屋根に、白羽(しらは)の矢がうちこまれるのです。

すると、その家では名月の夜に、娘を棺おけ(かんおけ)に入れて、山のふもとまで運んでいき、そこへおいてこなくてはなりません。

もし娘をつれていかなかったら、村の田んぼや畑はメチャメチャにされてしまうのです。

だから、村人たちは泣く泣く、この恐ろしいならわしにしたがっていました。

ある年、石黒伝右衛門(いしぐろでんえもん)という武士の家の屋根に、白羽の矢がたちました。

伝右衛門(でんえもん)には、十六歳になる美しい娘がいて、まるで宝物のようにかわいがっていました。

その娘を大ムカデの人身御供(ひとみごくう→生きた人間を神さまへのそなえものにすること)に出せというのです。

(どんなことがあっても、大切な娘を渡すものか)

しかし、娘を出さなくては、村人たちがひどいめにあわされます。

いかに武士といっても、村の習わしを破ることはできません。

(よし、わしが妖怪を退治してやる)

伝右衛門は覚悟をきめ、名月の夜を待ちました。

さてその夜、伝右衛門は娘を家の蔵(くら)にかくし、みずからが娘に変装(へんそう)して、息のできるように穴のあけられた棺おけの中へもぐりこみました。

なにも知らない村人たちは、

「あんなかわいい娘さんが、大ムカデの人身御供になるなんて」

と、いいながら、伝右衛門の入った棺おけをかついで、山のふもとまで運びました。

ひとりになった伝右衛門は、しっかりと刀をにぎりしめ、棺おけの穴から外の様子をうかがっていました。

月の光が明るく、草の葉がそよそよと風にゆれています。

やがて夜もふけたころ、風がはげしくなり、草の葉が大きくうねりだしました。

と、ふいに、青白い光が流れ、目をランランと光らせた大ムカデが現れました。

何百本とある足が草をなぎたおし、棺おけの方へ近づいてきます。

その恐ろしい姿は、いかに武士の伝右衛門でも、思わず息をのむほどです。

大ムカデは長いからだで、棺おけをとりかこむと、頭で棺おけをひっくり返しました。

伝右衛門はクルリと一回転して外へとびだすと、すばやく刀をぬきます。

大ムカデの動きがいっしゅん止まりましたが、すぐに頭をふりあげると、伝右衛門にかみつこうとしました。

女の着物を脱ぎすてた伝右衛門は、大ムカデの首をめがけて刀をつきさします。

大ムカデは頭を大きくうしろへのけぞらせて、その刀をよけました。

伝右衛門は、すばやく刀を横にはらって、大ムカデのキバを切り落とすと、おおいかぶさってくる大ムカデのからだを、切って切って切りまくりました。

さすがの大ムカデも、これにはたまらず、ついにガクッと頭をおとし、それっきり動かなくなりました。

伝右衛門は大ムカデの死を確かめると、おおいそぎで自分の家へもどって行きました。

話を聞いておどろいた村人たちが、山のふもとへかけつけると、大ムカデの姿はなく、黒ぐろとした血のあとが山の方まで続いていました。

「ほんとうに死んでしまったのだろうか。もし生きていたら、どんなことをされるかわかったものでない」

村人たちはビクビクしながら、次の年の秋を待ちましたが、名月が近づいても、娘のいる家に白羽の矢はたたず、田んぼや畑も無事でした。

村人たちは大いに喜び、伝右衛門の勇気をあらためてほめたたえたといいます。

おしまい

| きょうの日本昔話 ミニカレンダー |

||||||

| << 8月 >> | ||||||

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | |||

| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |

| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |

| 福娘のサイト | ||||||

| 366日への旅 毎日の記念日・誕生花 ・有名人の誕生日と性格判断 |

||||||

| 福娘童話集 世界と日本の童話と昔話 |

||||||

| 子どもの病気相談所 病気検索と対応方法、症状から検索するWEB問診 |

||||||

| 世界60秒巡り 国旗国歌や世界遺産など、世界の国々の豆知識 |

||||||

| - 広 告 - | ||||||